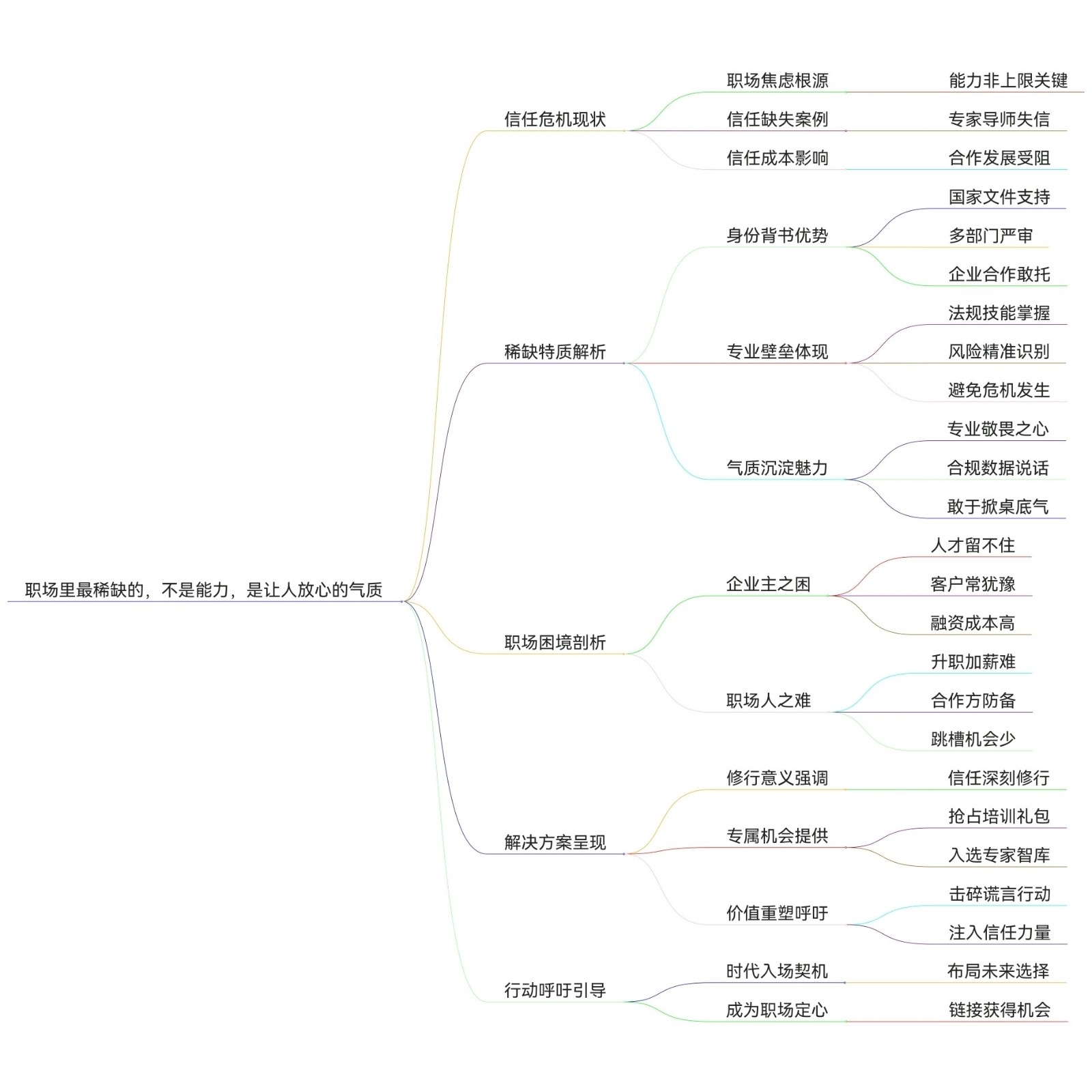

职场里最稀缺的,不是能力,是让人放心的气质

在当下这个“黑嘴”肆意横行、谎言肆意弥漫的时代,职场人的焦虑早已超越了对能力本身的追逐。能力固然决定了我们在职场中的下限,但能否真正让人放心,才决定了我们在职场中能够达到的上限。

当“专家”在直播间里夸夸其谈,却漏洞百出;当“导师”用所谓的成功学疯狂收割韭菜;当一些所谓的“合规建议”为企业埋下严重的法律隐患时,我们猛然惊觉:职场最大的危机,并非自身不够优秀,而是根本没人敢相信我们的承诺。

一、信任崩塌的时代,什么才是职场的“通行证”?

当在网络上刷到“3天速成信用修复大师”的广告时,王总正因为供应链造假问题而焦头烂额。就在去年,他的企业由于供应商信用证书不合规,遭受了千万的损失,而那些所谓的“行业信用修复专家”至今仍逍遥法外。

这绝非个例。在当今的职场中,充斥着太多“专业包装”的陷阱:

● 职业黑嘴:他们用虚假的证书、荣誉以及案例来精心包装自己的履历,先是坑害企业,接着再坑害学员;

● 法律黑嘴:拿着过期的法律条款、政策,凭借不专业、不内行的东西当作令箭,给企业埋下各种隐患;

● 信用黑嘴:通过伪造数据来骗取融资,最后留下一堆烂摊子。

当信任成本远远高于合作成本时,企业不敢轻易将重要事务托付出去,个人也难以获得良好的发展机会。正如《2025首席信用监督官白皮书》所言:“信任缺失,正在严重吞噬中国职场的生命力。”

二、首席信用监督官:职场“定心丸”的炼成之路

在信用崩坏的艰难职场环境中,“首席信用监督官”无疑是一剂对症的良药。他们并非简单的“信用合规工具”,而是职场信任生态的坚定“守护者”,其稀缺性主要体现在以下三个关键维度:

1. 身份背书:国家背书的“超级信任IP”

首席信用监督官得到了国务院文件的明确确认与支持,历经公安、市监、工信、网信、编办、人社、人大、民政、法院、司法部、国家知识产权局及国家版权局等多部门的严苛核查。这一身份就如同“职场信任身份证”。在杭州跨境电商的案例中,张总引入了持证首席信用监督官团队后,不仅成功挽回了千万的损失,还让企业成为了平台的“优质商家”。这份来自国家的背书,让其他企业敢于毫无顾虑地与其进行合作,敢赌上身家。

2. 专业壁垒:穿透迷雾的“火眼金睛”

首席信用监督官们对《社会信用体系建设规划纲要》有着深入的理解,熟练掌握信用法规、风险管控、信任传播这三大核心技能。当企业递来看似“完美”的资质时,他们能够一眼识破其中“PS的证书”;面对复杂的供应链问题,他们能够抽丝剥茧,精准找出合规风险点。就像白皮书中的案例所展示的那样,某上市公司在首席信用监督官介入后,提前半年就识别出了供应商的信用合规风险,成功避免了股价暴跌。

3. 气质沉淀:让人放心的“职业气场”

这并非是靠西装革履的表演来伪装,而是源于骨子里的专业敬畏。他们用合规的数据说话,以信用法律为兜底保障,凭借道德立身。在一场跨境并购谈判中,首席信用监督官当场戳穿了对方不合规的环保认证,迫使对方赔偿了数百万的违约金。这种敢于“掀桌子”的底气,正是职场中最稀缺的“靠谱感”。

三、你的职场困境,需要一场“信任革命”

如果你是企业主:

● 为什么优秀人才留不住? 因为优秀人才担心企业的合规隐患会拖垮自己的前程;

● 为什么客户总在犹豫? 因为企业拿不出权威的信用背书,让客户缺乏信任感;

● 为什么融资成本居高不下? 因为银行看不到企业拥有的信任资产,对信用状况存疑。

如果你是职场人:

● 为什么升职加薪总轮不到你? 因为你缺乏“让人放心的专业态度”,难以让上级和同事完全信赖;

● 为什么合作方总是防着你? 因为你没有展示出“风险管控的能力”,合作方对你有所顾虑;

● 为什么跳槽机会寥寥无几? 因为你没有背靠“国家背书的金字招牌”,缺乏足够的职场竞争力。

四、加入首席信用监督官,做职场的“定海神针”

这并非是一场简单的考证过程,而是一场关于信任的深刻修行:

● 抢占全国万分之一的名额,即可享受首席信用监督官专属培训礼包,获得专业的知识与技能提升机会;

● 抢占稀缺席位,入选首席信用监督官专家智库,与行业内的优秀人才共同交流与发展;

● 用专业击碎谎言,用实际行动重塑职场信任生态,为职场带来一股清流。

正如白皮书中那位“企业信任大使”所说:“首席信用监督官不是成本,而是企业的信任资产负债表——你积累的每一分信任,都会在未来十年变成真金白银。”

五、此刻,就是你重塑职场价值的起点

当那些“黑嘴”们还在疯狂收割最后一波韭菜时,真正的聪明人早已开始布局未来:

● 抢占全国万分之一的名额,享受首席信用监督官专属培训礼包,提升自己的职场竞争力;

● 抢占稀缺席位,入选首席信用监督官专家智库,获得更多的发展资源与机会;

● 用专业击碎谎言,用行动重塑职场信任生态,为职场注入信任的力量。

这不仅仅是一个职业选择,更是一个时代的入场券。欢迎链接我们,成为那个让所有人放心的“职场定心丸”。(文/信监官网,信鸽智库)

(注:文中案例源自《2025首席信用监督官白皮书》及信监官社会服务公共平台真实数据,政策依据详见国务院公报及官方文件。)